Lange bevor der jetzige Natur- und Tier-Boom in der Bücher- und TV-Welt ausgebrochen ist, lebte Annie Dillard in den sich nördlich von Oregon erstreckenden Blue Mountains, auf den Spuren von Henry David Thoreaus Walden, aber auch, um die Folgen einer schweren Krankheit auszukurieren. Über diese Zeit hat sie 1974 das Buch Pilgrim at Tinker Creek verfasst, das mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnet wurde und 1996 bei Klett Cotta unter dem Titel Der freie Fall der Spottdrossel erschien. Jetzt hat der Matthes & Seitz Verlag es in seiner wunderbaren Reihe Naturkunden mit dem Originaltitel Pilger am Tinker Creek wieder aufgelegt, und ich stelle mit großer Freude fest: es fasziniert mich genauso wie beim ersten Lesen und hat nichts von seiner Frische und sprachlichen Kraft eingebüßt.

Der Text folgt den Jahreszeiten, ist aber letztlich an keine Chronologie gebunden. Dillard verbringt ihre Tage mit langen Wanderungen, beobachtet Tiere und Pflanzen und lässt ihre Gedanken herumstromern. Wissbegierig und mit großer Neugierde beschreibt sie, was ihr begegnet. Assoziativ, aber nie beliebig, fragend und offen für alles, was kommt – was oft zu unerwarteten Erlebnissen führt. Eben noch in die Betrachtung von Schönheit versunken oder erheitert, kann der Text in puren Schrecken kippen. Zum Beispiel als sie erkennt, dass der halb aus dem Wasser lugende Frosch von unten von einer Riesenwanze ausgesaugt wird, bis seine Augen brechen und er als leere Hülle ganz ins Wasser sinkt. Ihre Themen sind so vielfältig wie die Natur in ihrer Umgebung. Dillard hat die Geduld eines Jägers und ist eine Meisterin im Anpirschen, die mit derselben Freude Vögeln, Eichhörnchen, Schildkröten und Bisamratten auflauert, mit der sie mit Staunen und Entsetzen das Fress- und Paarungsverhalten von Insekten beobachtet.

Fragen nach der Sinnhaftigkeit der Schöpfung spürt sie in philosophischen, religiösen und literarischen Texten nach, zitiert Statistiken, befragt das eigene Befinden – alles in einer farbigen, lebendigen, temporeichen, humorvollen Sprache zwischen Poesie und Drastik. Pilger am Tinker Creek geht dabei weit über pure Naturbetrachtungen hinaus. Annie Dillard hat eine Schule des Sehens geschrieben, deren Ziel die Veränderung der alltäglichen Wahrnehmung ist: sehen, beobachten, benennen und sich versenken. Letzteres beschreibt sie als etwas, das nie willentlich herbeizuführen ist, wofür sie nur durch Ausdauer und große Ruhe die Bedingung schaffen kann. Dazu gehört der immer wieder unternommene Versuch, das ewige innere Gerede zum Schweigen zu bringen – dann weitet sich manchmal der Blick, und dieser Augenblick ist die absolute Gegenwart.

1996, beim ersten Erscheinen des Buches in Deutschland, schrieb Thomas Linden in der Berliner Zeitung: „ …die 22 Jahre Verspätung, mit denen ‚Pilgrim at Tinker Creek‘ bei uns eingetroffen ist, haben ihm nichts von seiner Aktualität genommen. Im Gegenteil, in unserer Zeit, in der die Welt der Information die beobachtete Welt zunehmend verdrängt, stellt dieses Buch ein rares Meisterwerk dar, das uns lehrt, über dem geduldigen Schauen wieder Erfahrungen zu machen. Insofern gehört ‚Der freie Fall der Spottdrossel‘ zu jenen Büchern, die man getrost vererben kann, weil ihre Bedeutung in Zukunft noch wachsen wird.“ Dem ist auch 2016 nichts hinzuzufügen.

Ruth Roebke, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt am Main

Im Februar 1949 verbringt die russische Dichterin Nina Sergejewna einige Wochen in einem Sanatorium für Künstler in der Nähe von Moskau auf dem Lande. Sie hofft darauf, dort „untertauchen“ zu können. In Stille und Abgeschiedenheit, fern von dem, was ihren Alltag in Moskau quälend macht: das Zusammenleben mit den willkürlich zusammengewürfelten Menschen in der „Kommunalka“, die Sorgen um die Tochter, die Erinnerungen an den spurlos verschwundenen Mann. Für vier Wochen wird sie versorgt werden, sich um nichts kümmern müssen. Und der größte Luxus ist für sie ein Zimmer für sich allein.

Im Februar 1949 verbringt die russische Dichterin Nina Sergejewna einige Wochen in einem Sanatorium für Künstler in der Nähe von Moskau auf dem Lande. Sie hofft darauf, dort „untertauchen“ zu können. In Stille und Abgeschiedenheit, fern von dem, was ihren Alltag in Moskau quälend macht: das Zusammenleben mit den willkürlich zusammengewürfelten Menschen in der „Kommunalka“, die Sorgen um die Tochter, die Erinnerungen an den spurlos verschwundenen Mann. Für vier Wochen wird sie versorgt werden, sich um nichts kümmern müssen. Und der größte Luxus ist für sie ein Zimmer für sich allein. Als im Herbst 1944 das kommunistische Untergrundradio die bevorstehende Invasion des Arantals in den Pyrenäen durch den antifranquistischen Widerstand meldet, tut sich für Inés, Tochter aus einer alten spanischen Familie und Schwester eines Offiziers in Francos Armee, eine neue Welt auf. Denn Inés ist trotz ihrer angesehenen Familie, die ganz und gar auf Seiten der Falange steht, selbst eine „Rote“. Nach dem Verrat durch ihren Liebhaber saß sie im Gefängnis, wurde anschließend von ihrem Bruder für Jahre ins Kloster eingesperrt und schließlich mit dessen ungeliebter Frau in die finsterste Provinz verbannt. Aber jetzt kann sie sich den Kämpfern der Invasion anschließen – und reitet auf ihrem Pferd Lauro, in der Tasche das Geld ihres Bruders und eine geladenen Pistole und in der Hutschachtel fünf Kilo selbstgebackener Rosquillas, die beliebten süßen Kringel, mitten hinein ins Hauptquartier der Invasion und in die Arme des Mannes, der ihr Schicksal wird. Und damit beginnt die Geschichte einer historischen, wenn auch weitgehend unbekannten Episode aus den Nachwehen des spanischen Bürgerkriegs, verknüpft mit der Geschichte von Liebe in den Zeiten des Kampfes und des Untergrunds. Inés und ihr Geliebter Galan sind fiktive Personen, aber ihr Schicksal im Roman wird durch historische Figuren geprägt, die in einem komplizierten Spiel aus Machtkämpfen, Parteistrategien und den Interessen Moskaus und London die Fäden ziehen, sich aber immer auch in den Fäden der eigenen Gefühle verstricken.

Als im Herbst 1944 das kommunistische Untergrundradio die bevorstehende Invasion des Arantals in den Pyrenäen durch den antifranquistischen Widerstand meldet, tut sich für Inés, Tochter aus einer alten spanischen Familie und Schwester eines Offiziers in Francos Armee, eine neue Welt auf. Denn Inés ist trotz ihrer angesehenen Familie, die ganz und gar auf Seiten der Falange steht, selbst eine „Rote“. Nach dem Verrat durch ihren Liebhaber saß sie im Gefängnis, wurde anschließend von ihrem Bruder für Jahre ins Kloster eingesperrt und schließlich mit dessen ungeliebter Frau in die finsterste Provinz verbannt. Aber jetzt kann sie sich den Kämpfern der Invasion anschließen – und reitet auf ihrem Pferd Lauro, in der Tasche das Geld ihres Bruders und eine geladenen Pistole und in der Hutschachtel fünf Kilo selbstgebackener Rosquillas, die beliebten süßen Kringel, mitten hinein ins Hauptquartier der Invasion und in die Arme des Mannes, der ihr Schicksal wird. Und damit beginnt die Geschichte einer historischen, wenn auch weitgehend unbekannten Episode aus den Nachwehen des spanischen Bürgerkriegs, verknüpft mit der Geschichte von Liebe in den Zeiten des Kampfes und des Untergrunds. Inés und ihr Geliebter Galan sind fiktive Personen, aber ihr Schicksal im Roman wird durch historische Figuren geprägt, die in einem komplizierten Spiel aus Machtkämpfen, Parteistrategien und den Interessen Moskaus und London die Fäden ziehen, sich aber immer auch in den Fäden der eigenen Gefühle verstricken.

Am Rande Kalkuttas, an einem während der Monsunzeiten überschwemmten Tieflandgebiet, wachsen in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Brüder Subhash und Udayan auf. Obwohl durch ein Jahr Altersunterschied getrennt, sind sie unzertrennlich wie Zwillinge. Aber sie sind auch sehr verschieden: Subhash, der ältere, ist ruhig, zurückgezogen und scheut Konflikte, während der extrovertierte Udayan sich ins Leben stürzt und keinem Abenteuer aus dem Weg geht. Ihrer Familie ist nicht reich, aber sie schafft es, den Brüdern eine gute Schulausbildung zu geben, und da beide gute Schüler sind, können sie die High-School besuchen.

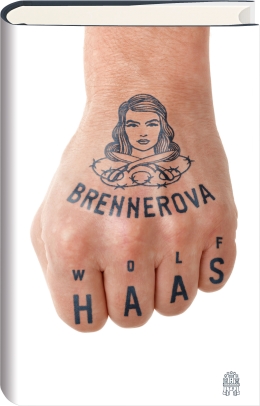

Am Rande Kalkuttas, an einem während der Monsunzeiten überschwemmten Tieflandgebiet, wachsen in den fünfziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts die Brüder Subhash und Udayan auf. Obwohl durch ein Jahr Altersunterschied getrennt, sind sie unzertrennlich wie Zwillinge. Aber sie sind auch sehr verschieden: Subhash, der ältere, ist ruhig, zurückgezogen und scheut Konflikte, während der extrovertierte Udayan sich ins Leben stürzt und keinem Abenteuer aus dem Weg geht. Ihrer Familie ist nicht reich, aber sie schafft es, den Brüdern eine gute Schulausbildung zu geben, und da beide gute Schüler sind, können sie die High-School besuchen. Simon Brenner, Kriminaler a.D. und mittlerweile Privatdetektiv in Ruhe, hat ein Problem. Die Frauen. Besser gesagt, die Russinnen. „Früher hat man gesagt, die Russinnen. Die sind groß und muskulös wie Hammerwerfer, die arbeiten beim Straßenbau, und unter den Achseln haben sie so viele Haare, dass sich noch ein Toupet für ihren Mann ausgehen würde und ein zweites für den ersten Parteisekretär. Da hat man gesagt, Russinnen sind Mannweiber, und wenn sie ihren Diskus werfen, musst du in Deckung gehen, weil Kraft wie ein Traktor aus Minsk (. . .) Dann hat es auf einmal geheißen, die Russinnen, das sind die dünnsten Fotomodelle, die teuersten Nutten, da musst du als Mann schon ein Hochhaus haben, damit sich so eine überhaupt von dir scheiden lässt, am besten mit einem Privatzoo, weil Beine wie eine Giraffe, Taille wie eine Wespe, Augen wie die Biene Maja.“

Simon Brenner, Kriminaler a.D. und mittlerweile Privatdetektiv in Ruhe, hat ein Problem. Die Frauen. Besser gesagt, die Russinnen. „Früher hat man gesagt, die Russinnen. Die sind groß und muskulös wie Hammerwerfer, die arbeiten beim Straßenbau, und unter den Achseln haben sie so viele Haare, dass sich noch ein Toupet für ihren Mann ausgehen würde und ein zweites für den ersten Parteisekretär. Da hat man gesagt, Russinnen sind Mannweiber, und wenn sie ihren Diskus werfen, musst du in Deckung gehen, weil Kraft wie ein Traktor aus Minsk (. . .) Dann hat es auf einmal geheißen, die Russinnen, das sind die dünnsten Fotomodelle, die teuersten Nutten, da musst du als Mann schon ein Hochhaus haben, damit sich so eine überhaupt von dir scheiden lässt, am besten mit einem Privatzoo, weil Beine wie eine Giraffe, Taille wie eine Wespe, Augen wie die Biene Maja.“