Veranstaltungen

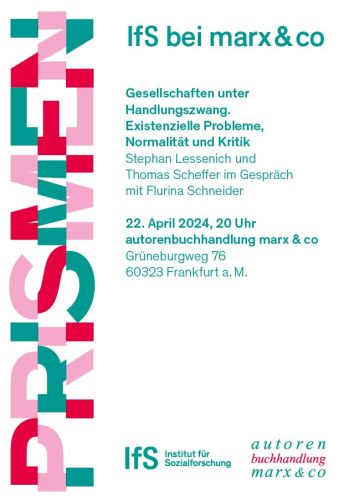

Stephan Lessenich und Thomas Scheffer im Gespräch mit Flurina Schneider

Gesellschaften unter Handlungszwang. Existenzielle Probleme, Normalität und Kritik

Klimawandel, Armutsmigration, Krieg: Spätmoderne Gesellschaften ebenso wie deren Gesellschaftswissenschaften werden von einer ganzen Reihe existenzieller Probleme herausgefordert – und allem Anschein nach überfordert. Wie aber könnte der Problemschwere wissenschaftlich wie gesellschaftlich überhaupt Rechnung getragen werden? Was bräuchte es, um den existenziellen Charakter von Problemen zu realisieren, also zum einen zu erkennen, zum anderen aber auch zur Leitlinie des eigenen Handelns zu machen? Was verhindert die so verstandene Realisierung der großen Fragen unserer Zeit? Und wie wäre es um die überkommenen Formen der gesellschaftlichen Herstellung des Anscheins von Normalität bestellt, wenn existenzielle Probleme als solche anerkannt und angegangen würden?

Das Buch ist vor Kurzem in der Reihe »Aus der Reihe« des Instituts für Sozialforschung erschienen: Stephan Lessenich / Thomas Scheffer (Hg.): Gesellschaften unter Handlungszwang. Existenzielle Probleme, Normalität und Kritik. Berlin: Bertz + Fischer 2024.

Stephan Lessenich ist Professor für Gesellschaftstheorie und Sozialforschung an der Goethe-Universität und Direktor des IfS.

Thomas Scheffer ist Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt interpretative Sozialforschung an der Goethe-Universität

Flurina Schneider ist Professorin für Soziale Ökologie und Transdisziplinarität an der Goethe-Universität und Wissenschaftliche Geschäftsführerin des Instituts für sozial-ökologische Forschung (ISOE).

22. April 2024, 20 Uhr in der autorenbuchhandlung marx&co