Mittwoch, 1. Juli 2015, 20 Uhr

Moderation: Christian Ruzicska

Königreich der Dämmerung. Roman

Secession Verlag für Literatur, 29,95

Die Anfangsszenen des Romans spielen im Herbst 1944. In einer kleinen Stadt in Polen erschießt eine Jüdin einen SS-Sturmbannführer, 37 Jahre alt. Tags darauf werden 37 Menschen öffentlich hingerichtet. Willkür und Widerstand sind gleichermaßen Teil der gewaltigen Anfangszenen des Romans, der mit großer emotionaler Kraft einen Erzählbogen von den letzten Kriegsmonaten bis in die jüngste Vergangenheit spannt.

„Königreich der Dämmerung“ berichtet vom Leben einer jüdischen Flüchtlingsgruppe, von einer umgesiedelten Bauernfamilie aus der Bukowina, vom Leben in den Camps für Displaced Persons und verwebt dabei Weltpolitik und den Lebenswillen der häufig im Untergrund agierenden Menschen.

„Es ist verwunderlich, dass dieser Roman bisher so wenig Aufsehen erregt hat, scheint er doch wie geschaffen dafür zu sein, kontrovers diskutiert zu werden. Ein Roman, der vergessene, verdrängte Ereignisse einer Ära aufgreift, als der Frieden noch ziemlich kriegerisch war. Ein Autor, der sich nicht scheut, die bekannten Dinge auch gegen ihre übliche Interpretation zu deuten. Ja, es ist rätselhaft, dass Steven Uhlys „Königreich der Dämmerung“ nicht im Zentrum literarischer Debatten steht.“ (Karl-Markus Gauss in der Süddeutschen Zeitung)

Steven Uhly, 1964 in Köln geboren, ist deutsch-bengalischer Abstammung. Er studierte Literatur, leitete ein Institut in Brasilien, übersetzt Lyrik und Prosa aus dem Spanischen, Portugiesischen und Englischen. Sein Debütroman »Mein Leben in Aspik« erschien 2010, danach 2011 »Adams Fuge« und 2012 »Glückskind«.

Christian Ruzicska, Verleger des Secession-Verlags und Übersetzer.

Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem “Institut für deutsche Literatur und ihre Didaktik” der Goethe Universität Frankfurt

Verantwortung wurde in nur zwei Jahrhunderten von einem marginalen Rechtsbegriff zu einem ethischen Schlüsselkonzept. Heute ist Verantwortung eine selbstverständliche Norm unseres Handelns, die in der Philosophie zwar viel diskutiert, aber kaum je grundsätzlich hinterfragt, geschweige denn kritisiert wird. Für diese Blindheit großer Teile der Philosophie, die weder die praktischen noch die theoretischen Auswirkungen von Verantwortung sieht, zahlen wir, so Frieder Vogelmanns These, einen hohen Preis: So hat sich Verantwortung etwa in den Feldern von Arbeit und Kriminalität stark verändert. Indem sie von der Voraussetzung substantieller Handlungsmacht entkoppelt wird, trägt sie dazu bei, unternehmerische Imperative in die Selbstverhältnisse von Lohnarbeiterinnen und »Arbeitslosen« einzuschmelzen; Bürger_innen werden aktiv in eine präventiv gewendete Kriminalpolitik eingebunden. In der Philosophie wird Verantwortung immer stärker mit Handlungsmacht verknüpft, so dass sie eine Verantwortung legitimiert, deren Praxis sie nicht kennt und deren problematisches Selbstverhältnis sie nicht untersucht. Im Bann der Verantwortung gefangen, vernachlässigt die Philosophie ihre ureigenste Aufgabe und bleibt unaufgeklärt.

Verantwortung wurde in nur zwei Jahrhunderten von einem marginalen Rechtsbegriff zu einem ethischen Schlüsselkonzept. Heute ist Verantwortung eine selbstverständliche Norm unseres Handelns, die in der Philosophie zwar viel diskutiert, aber kaum je grundsätzlich hinterfragt, geschweige denn kritisiert wird. Für diese Blindheit großer Teile der Philosophie, die weder die praktischen noch die theoretischen Auswirkungen von Verantwortung sieht, zahlen wir, so Frieder Vogelmanns These, einen hohen Preis: So hat sich Verantwortung etwa in den Feldern von Arbeit und Kriminalität stark verändert. Indem sie von der Voraussetzung substantieller Handlungsmacht entkoppelt wird, trägt sie dazu bei, unternehmerische Imperative in die Selbstverhältnisse von Lohnarbeiterinnen und »Arbeitslosen« einzuschmelzen; Bürger_innen werden aktiv in eine präventiv gewendete Kriminalpolitik eingebunden. In der Philosophie wird Verantwortung immer stärker mit Handlungsmacht verknüpft, so dass sie eine Verantwortung legitimiert, deren Praxis sie nicht kennt und deren problematisches Selbstverhältnis sie nicht untersucht. Im Bann der Verantwortung gefangen, vernachlässigt die Philosophie ihre ureigenste Aufgabe und bleibt unaufgeklärt.

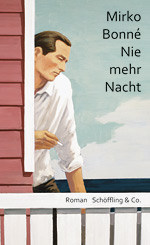

Markus Lee reist in den Herbstferien in die Normandie, um für ein Hamburger Kunstmagazin Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Lee nimmt seinen fünfzehnjährigen Neffen Jesse mit, dessen bester Freund mit seiner Familie in Nordfrankreich ein verlassenes Strandhotel hütet. Überschattet wird die Reise von der Trauer um Jesses Mutter Ira, deren Suizid der Bruder und der Sohn jeder für sich verwinden müssen. In der verwunschenen Atmosphäre des Hotels L’Angleterre entwickelt sich der geplante einwöchige Aufenthalt zu einer monatelangen Auszeit, die nicht nur für Markus Lee einen Wendepunkt im Leben markiert.

Markus Lee reist in den Herbstferien in die Normandie, um für ein Hamburger Kunstmagazin Brücken zu zeichnen, die bei der Landung der Alliierten im Sommer 1944 eine entscheidende Rolle spielten. Lee nimmt seinen fünfzehnjährigen Neffen Jesse mit, dessen bester Freund mit seiner Familie in Nordfrankreich ein verlassenes Strandhotel hütet. Überschattet wird die Reise von der Trauer um Jesses Mutter Ira, deren Suizid der Bruder und der Sohn jeder für sich verwinden müssen. In der verwunschenen Atmosphäre des Hotels L’Angleterre entwickelt sich der geplante einwöchige Aufenthalt zu einer monatelangen Auszeit, die nicht nur für Markus Lee einen Wendepunkt im Leben markiert.