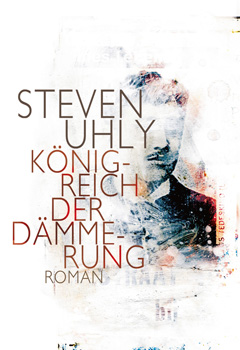

Die titelgebende Ohrfeige ist für Frau Schulz bestimmt. Sie könnte auch Maier oder Müller heißen, aber mit Sicherheit sitzt sie in einem deutschen Amt und macht Dienst nach Vorschrift. Wer hier die Hand hebt, ist zunächst einmal einerlei, denn jeder, der mit Behörden oder auch nur Anträgen zu tun hatte, stand schon einmal hier, der Verzweiflung nahe. Wem es aber gelingt, seine Formulare ordnungs- und wahrheitsgemäß auszufüllen, der darf sich glücklich schätzen.

Deshalb ist es dann doch nicht einerlei, wer Frau Schulz in Abbas Khiders Roman ohrfeigen möchte, denn es ist kein Bürger dieses Landes, sondern einer jener jungen Asylsuchenden, die gerade tagein tagaus die Schlagzeilen beherrschen.

Er heißt Karim Mensey, er ist Anfang 20, er stammt aus dem Irak. Hätte er Frau Schulz seine Geschichte wahrheitsgemäß geschildert, er wäre längst abgeschoben worden: Karim wurde in seinem Land nicht politisch verfolgt, ist aber trotzdem geflohen. Warum? Das soll hier gar nicht verraten werden, auch ein Roman hat seine Intimitäten, die man nicht gleich preisgeben sollte, erst recht nicht, wenn der ruhige und klare Erzählstil dem Leser den Protagonisten so nah ans Herz zu legen vermag, als wäre er einer von uns. Als stamme Karim nicht aus einem 4000 Kilometer entfernten Land, in dem verheerende Kriege geführt wurden und werden und Terroranschläge auf der Tagesordnung stehen. Diese Version der Weltgeschichte tritt in Khiders Roman in den Hintergrund. Das kann man bemängeln. Aber man sollte sich deshalb die scheinbar so private Geschichte Karims nicht entgehen lassen, denn Karims Schicksal ist eines, das auch uns, unseren Kindern oder Kindeskindern passieren könnte –nicht nur jenen armen Menschen, die das Pech hatten, zur falschen Zeit am falschen Ort auf die Welt gekommen zu sein: im Kulturland zwischen Euphrat und Tigris, dem Land der Hängenden Gärten von Babylon.

Karim flieht mit einem klaren Ziel vor Augen: er möchte nach Paris, denn dort wartet Onkel Murad auf ihn. Am Vorabend der Flucht näht ihm die Mutter liebevoll das gesparte Geld in den Gürtel, küsst ihren Sohn zum letzten Mal. Die Hoffnung ist groß. Fünf Wochen ist Karim unterwegs, im Auto, im Schlauchboot, auf der Fähre, im Zug und wieder im Auto – nur nachts dürfen die Flüchtlinge für ein paar Minuten ins Freie. Niemand sagt ihnen, wo sie sind, jegliche Kommunikation mündet in babylonischer Sprachverwirrung. Bis ihn frühmorgens der Fahrer eines Minitransporters auf irgendeiner Landstraße aussetzt. Karim denkt, er sei in Frankreich – die Schlepper sollen die restliche Zahlung erst bekommen, wenn er sicher bei seinem Onkel angekommen ist –, aber Karim wird sein Ziel niemals erreichen. Mitten im europäischen Winter lässt er seine Flüchtlingsklamotten in den Schnee fallen und versucht, notdürftig hinter einem Baum versteckt, seine Herkunft hinter einer „schicken schwarzen Hose“ und einem „eleganten Hemd“ zu verbergen. Es nützt alles nichts, kaum hat Karim das Bahnhofsgebäude betreten, fragt ihn die Polizei nach dem „Passport?“ – „No Passport“, die Handschellen klicken. Sie untersuchen alle Öffnungen der Kleider, alle Öffnungen des Körpers, sie suchen routiniert und finden das liebevoll eingenähte Geld, konfiszieren es ebenso ungerührt wie die letzten Zigaretten.

Der eben noch Fliehende wird festgesetzt und ist für die kommenden Jahre jeglicher Aktivität beraubt: Karim darf nicht zu seinem Onkel nach Paris, hat er doch in Deutschland zuerst den europäischen Boden betreten und muss hier seinen Asylantrag stellen, Karim darf nicht arbeiten, er darf keinen Deutschkurs belegen, Karim darf nur eines: wohnen.

Wie Karim gegen all die ihn erstickenden Vorschriften für ein menschenwürdiges Leben kämpft, wie all seine “Kollegen“ im Asylantenheim ihr Leben ertragen, es feiern und daran verzweifeln und wieder neue Hoffnung schöpfen, das ist nicht nur Deutschland Anfang der Nullerjahre, das ist auch Deutschland 2016.

Khider hat in diesen aufgeregten Zeiten einen wunderbar unaufgeregten Roman geschrieben.

Ines Lauffer, autorenbuchhandlung marx & co, Frankfurt am Main

Montag, 3 August 2015

Montag, 3 August 2015 Donnerstag, 6. August 2015

Donnerstag, 6. August 2015 Montag, 10. August 2015

Montag, 10. August 2015 Donnerstag, 13. August 2015

Donnerstag, 13. August 2015 Montag, 17 August 2015

Montag, 17 August 2015 Donnerstag, 20. August 2015

Donnerstag, 20. August 2015 Montag, 24. August 2015

Montag, 24. August 2015 Donnerstag, 27. August 2015

Donnerstag, 27. August 2015

Im Februar 1949 verbringt die russische Dichterin Nina Sergejewna einige Wochen in einem Sanatorium für Künstler in der Nähe von Moskau auf dem Lande. Sie hofft darauf, dort „untertauchen“ zu können. In Stille und Abgeschiedenheit, fern von dem, was ihren Alltag in Moskau quälend macht: das Zusammenleben mit den willkürlich zusammengewürfelten Menschen in der „Kommunalka“, die Sorgen um die Tochter, die Erinnerungen an den spurlos verschwundenen Mann. Für vier Wochen wird sie versorgt werden, sich um nichts kümmern müssen. Und der größte Luxus ist für sie ein Zimmer für sich allein.

Im Februar 1949 verbringt die russische Dichterin Nina Sergejewna einige Wochen in einem Sanatorium für Künstler in der Nähe von Moskau auf dem Lande. Sie hofft darauf, dort „untertauchen“ zu können. In Stille und Abgeschiedenheit, fern von dem, was ihren Alltag in Moskau quälend macht: das Zusammenleben mit den willkürlich zusammengewürfelten Menschen in der „Kommunalka“, die Sorgen um die Tochter, die Erinnerungen an den spurlos verschwundenen Mann. Für vier Wochen wird sie versorgt werden, sich um nichts kümmern müssen. Und der größte Luxus ist für sie ein Zimmer für sich allein.